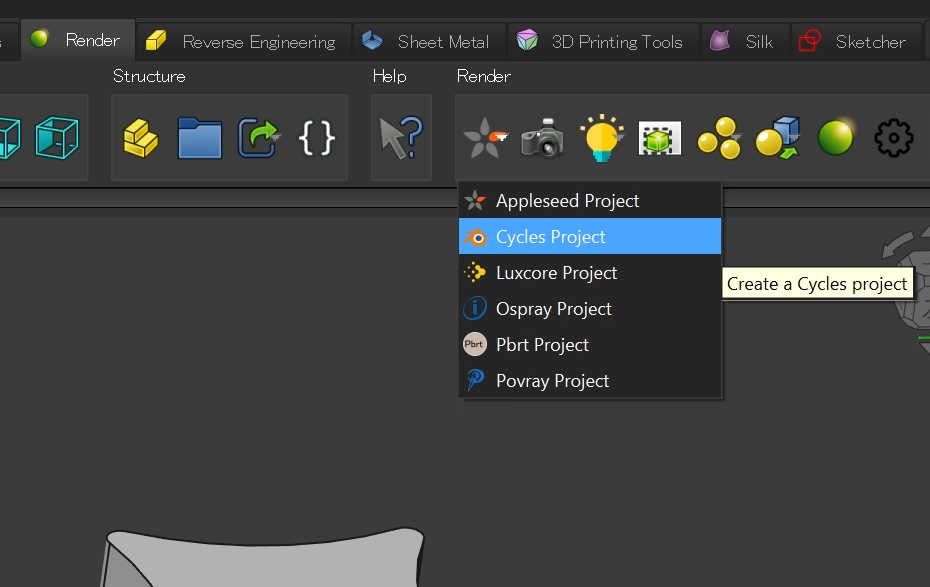

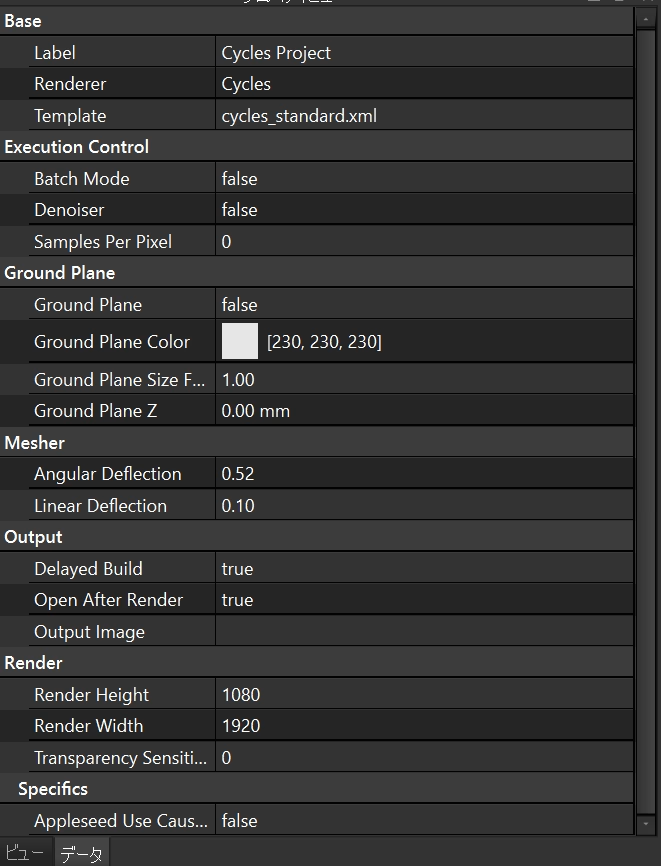

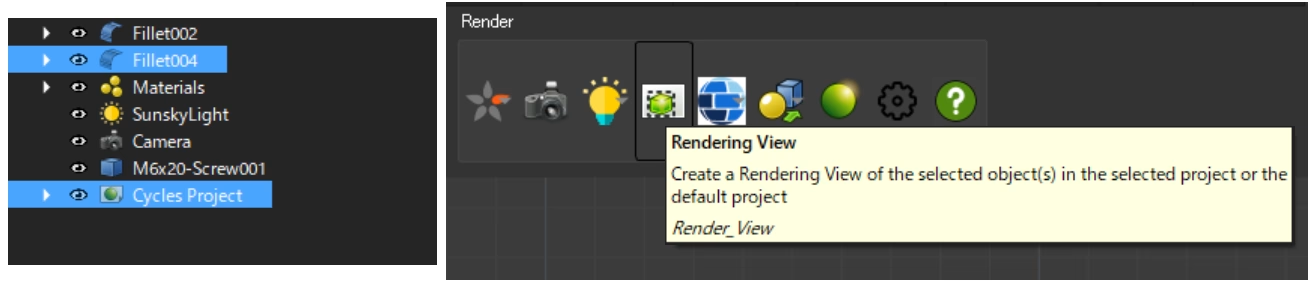

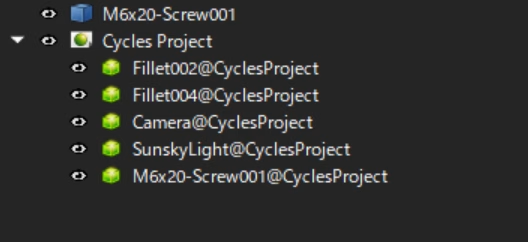

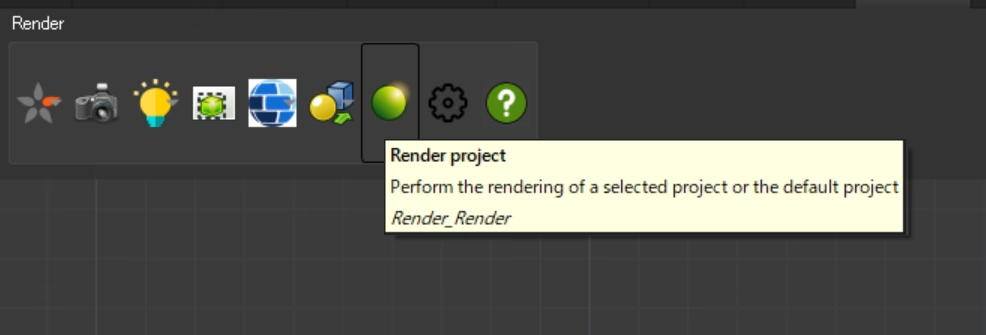

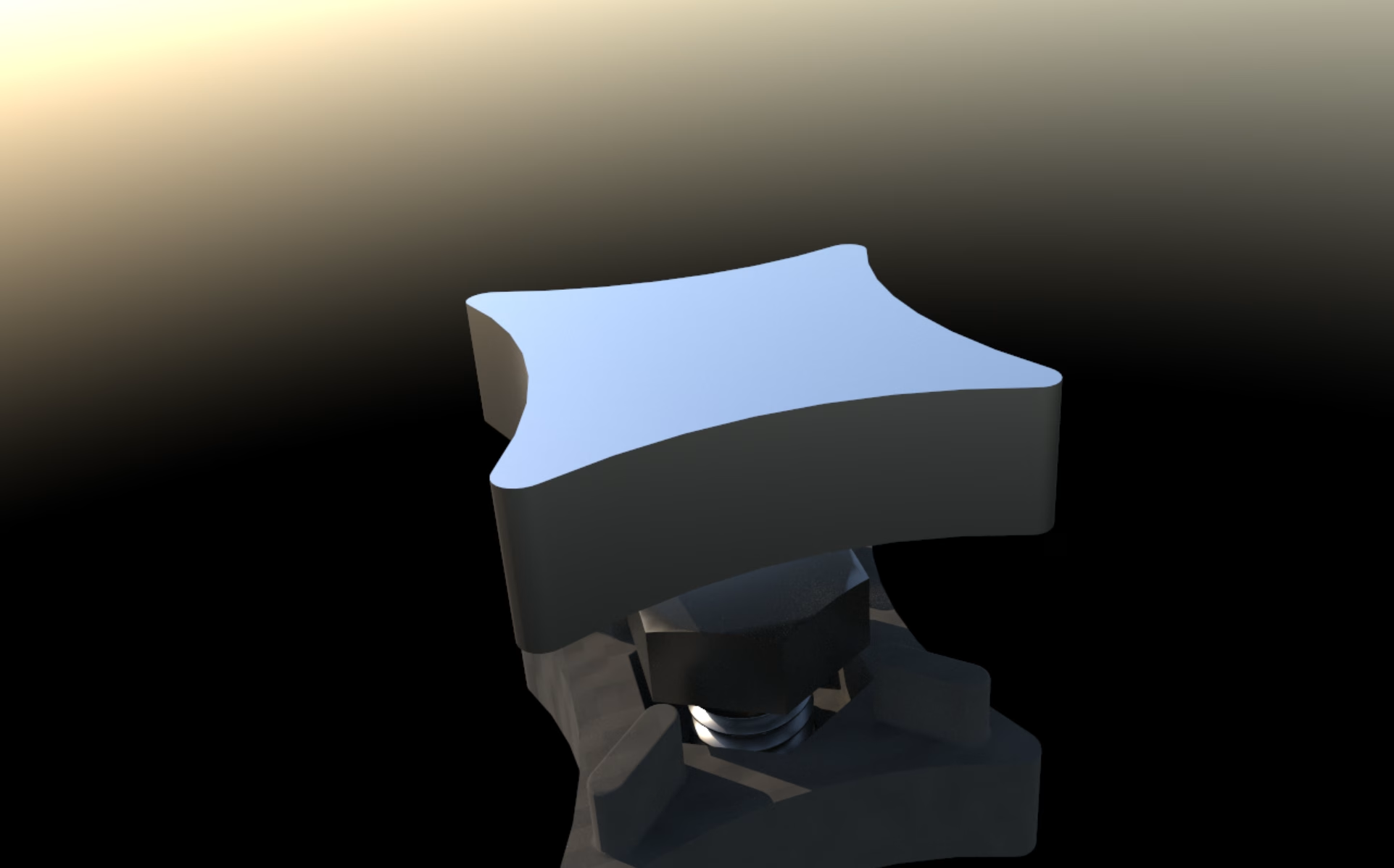

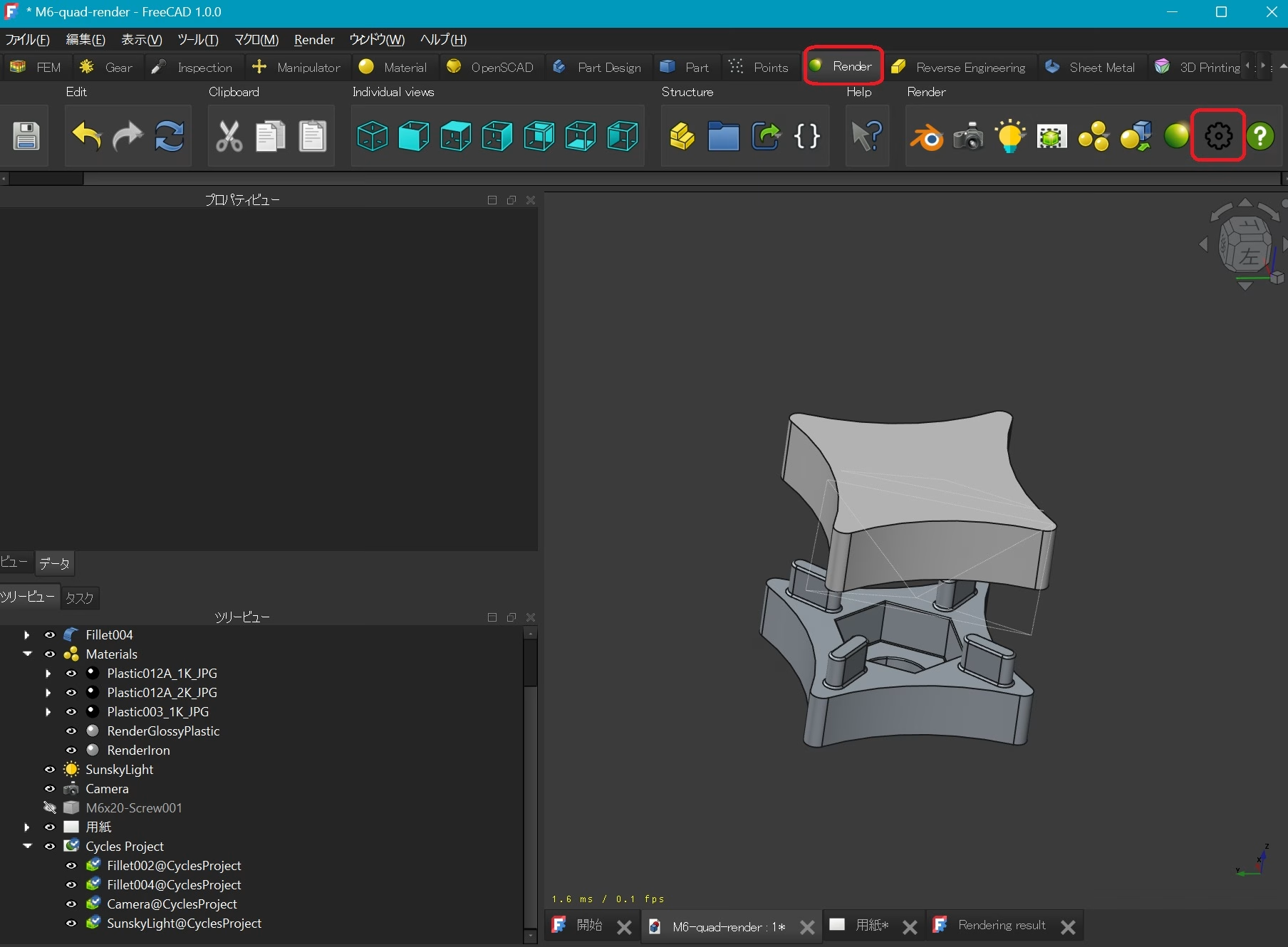

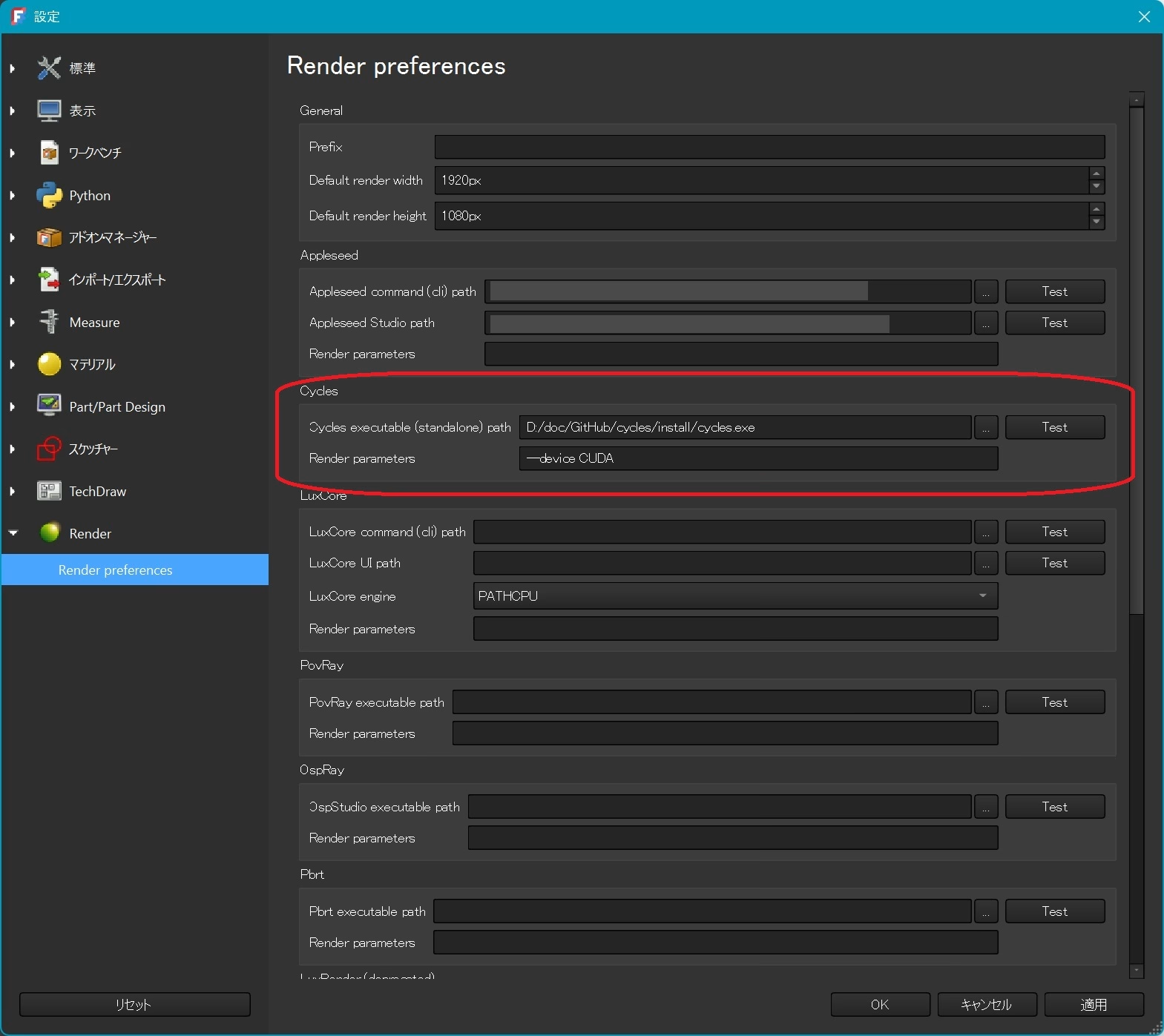

前の記事 に従ってCyclesをセットアップします。 Project設定で主にいじるのはGround planeとRenderくらいでしょうか。

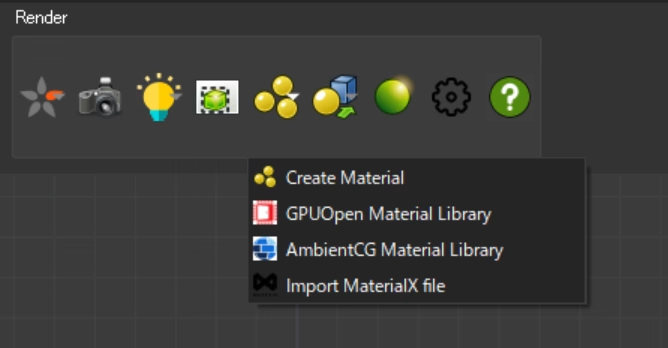

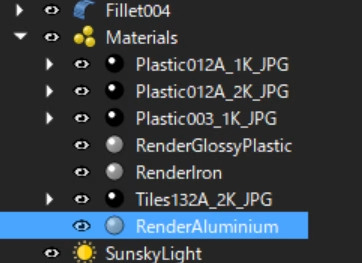

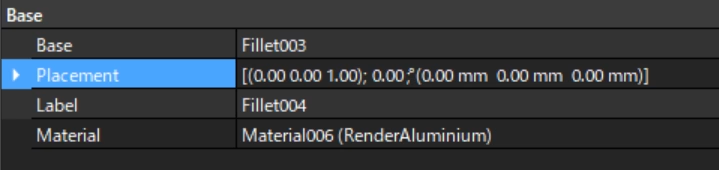

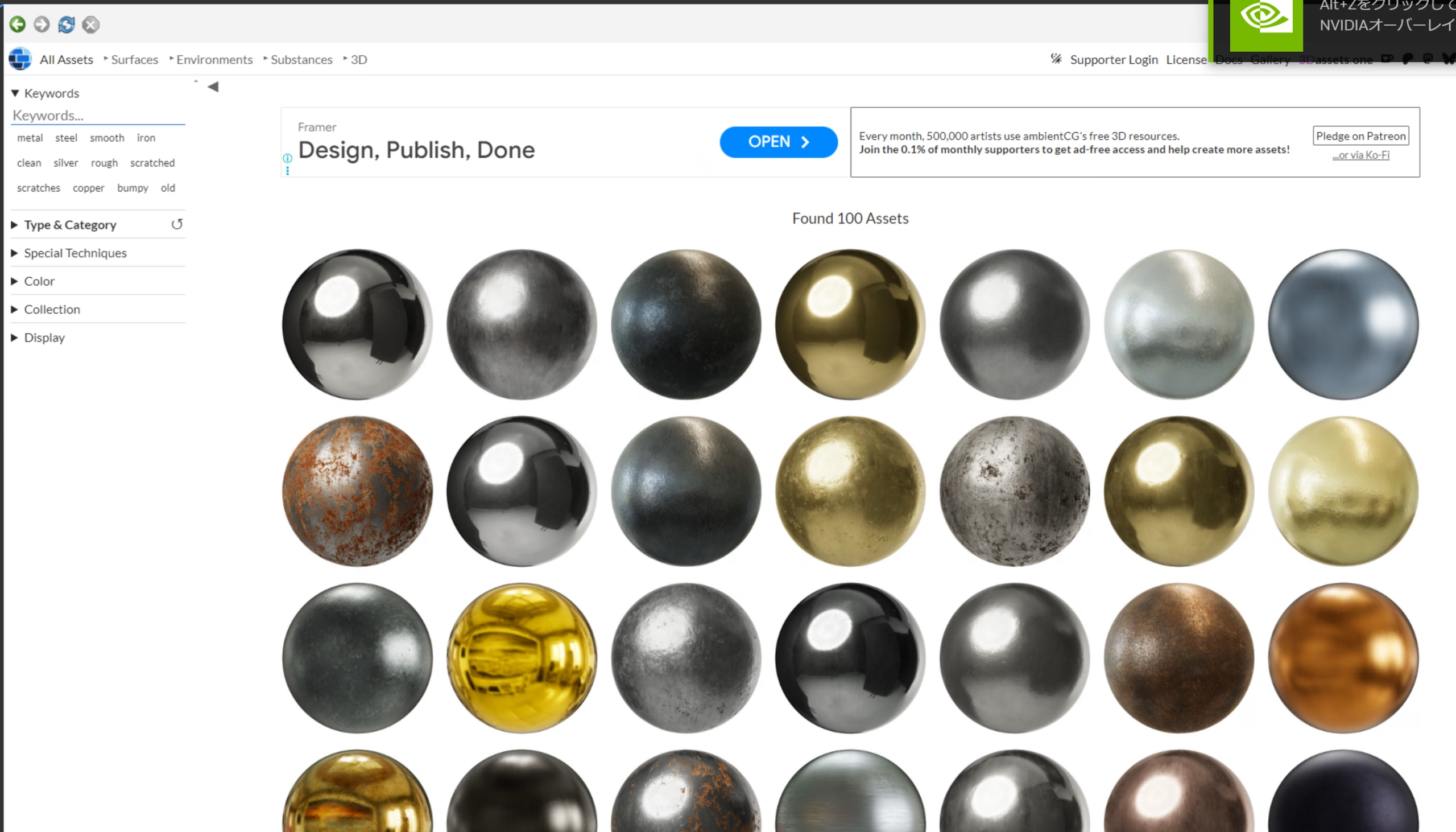

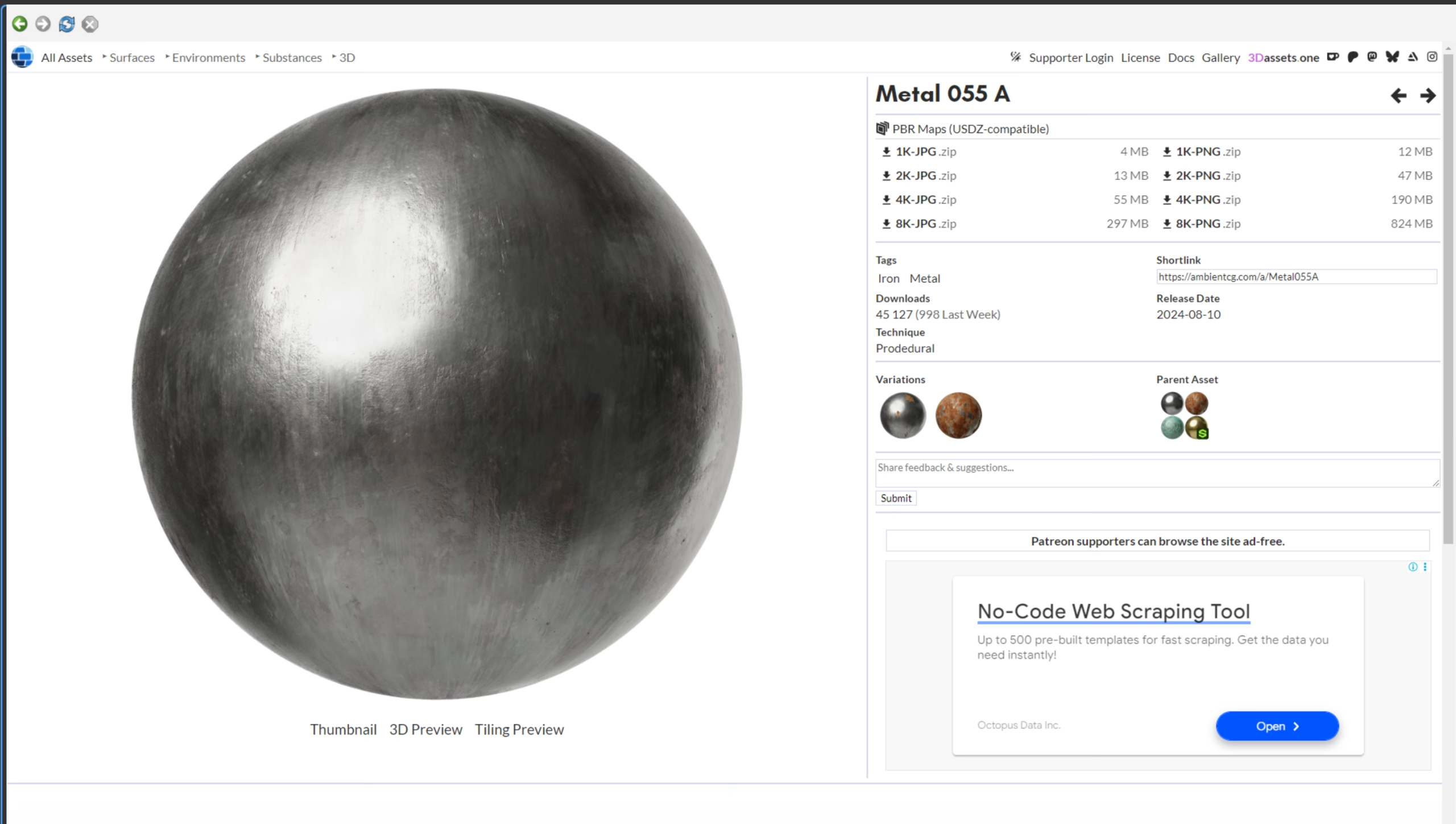

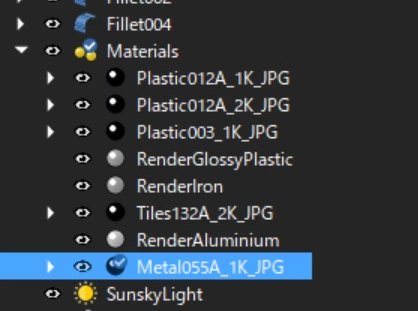

マテリアルを適用したいモデルを選んで”プロパティビュー”ー”データ”を見ると、Materialの項目があるので作成したマテリアルに差し替える。

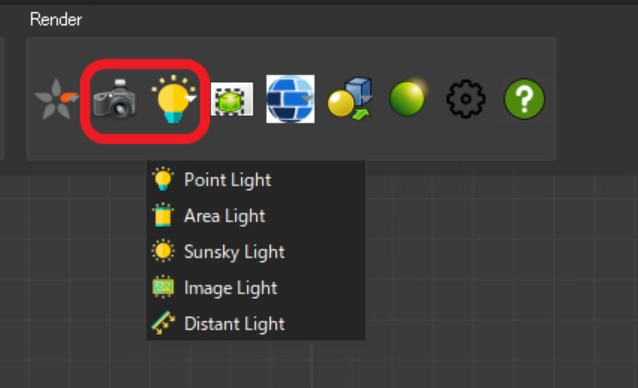

モデルへの適用は既存プリセットと同じ。https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-render/blob/master/docs/Lights.md

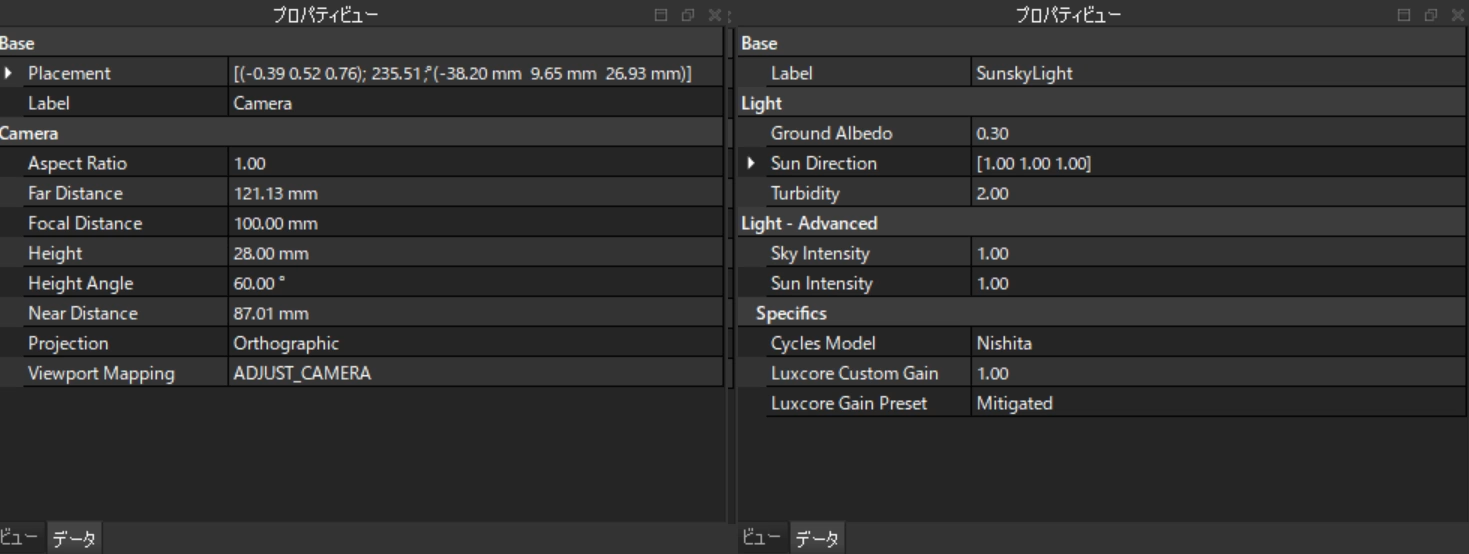

カメラと光源のプロパティを調整します。

選択した状態 https://wiki.freecad.org/Tutorial_Render_with_Blender/ja